展示準備をしている間に我窯の庭のあんずの花が咲きました。

雛の節句は間近です。

会場へ登り窯からうまれた女の子達を並べてみました。

展示準備をしている間に我窯の庭のあんずの花が咲きました。

雛の節句は間近です。

会場へ登り窯からうまれた女の子達を並べてみました。

高村光太郎賞を受賞された西大由先生は、芸大金工科で鋳金を学んだ山内達雄の師でした。たまたま作家Aの芸術学科の恩師、前田泰次先生と、とても親しいご友人でもありました。私の京橋、クボタギャラリーの個展の折には何度か足を運んで下さいました。何時もおハガキをいただき、「仕事を続けることが大事だと思います。美しいものは美しい心が作ります。がんばって下さい。」等々、大切なご教示を沢山いただきました。

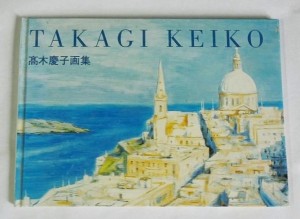

何時も静風を感じる高木慶子さんの油彩は、続ける強い意志を感じとれると思います。作家Aの芸大芸術学科2年先輩で東大大学院を卒業後も銀座での個展を続けておられます。ハーバート・リードの「芸術の意味」を手渡して下さったのがお付き合いの始まりです。

寒波の間にあたたかい雨が降りましたが、又寒さがやってきました。庭の万作の、枯れぎわの大きな葉が、マントのように小さな黄色の花に被さっています。花はいずれ枝一面に咲くはずです。その為「満作」とも呼ばれます。早春一番の花なので「まずさく」がなまって万作といわれているそうです。

山内達雄は小鳥が好きでした。この季節になるとせっせと、沢山のみかんを二つ切りにして庭の木の小枝に挿していました。ひよの飛来は当然でしたが、何時の間にかめじろが大集合。コロラドソプラノをかわいい声で聴かせてくれました。にぎやかで楽しい一刻を思い出します。

作家Aが東京で初めて作陶展を催したのは昭和58年、新宿の銀花コーナーでした。当時、作家Bは中学生で祖母と留守番をしていましたが、「がんばれ!」と電話で気丈な声をかけてくれたものです。以来、東京では30回余り個展を続けました。

今朝のパンと練り込み花器

今朝のパンと練り込み花器

此処、本庄山の我窯周辺では、すみれ、菜の花、ユリ、つるききょう、かんぞうなど、野生の花々が群生して咲きます。そのありのままの自然の、なにげない移ろいには、心動かされます。まず早春の水仙が咲きます。先日の散歩中、水仙の群生に出会いました。

昨日から40年ぶりの大寒波が大きく南下、西日本も災害レベルの大雪と報じられています。我窯も電気炉をテントで覆ったり、登り窯の戸締りをしたりと待機しました。幸いにも寒風の中、晴天でほっとしています。風花が舞うのをみるのも珍しいこの島、少しあわてている冬の一日です。

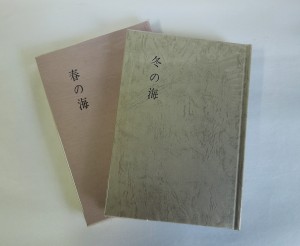

どこかでなくして残念に思い続けていた宮本周子さんの短歌集、「冬の海」がご長女の松本由紀子さんから届きました。文学に疎い上に、「あとがき」から読み始める作家Aは、「一切の禍は何かしら良いものを伴って来るー《べートーヴェンの生涯》ロマン・ローラン著ー」の独白詞句に感動された周子さんのあとがきの引用文が忘れられず、「冬の海」に魅せられたのが始まりです。

満月ろうばいと練り込み一輪挿し

上空からろうばいの香りが漂ってきます。何時のまにか大木になって早春の空気をふくらませています。

満月ろうばいはと、目をやると寒気の中、黄色の花々が鮮やかです。香りは強く、新年の新しいチャレンジを促しているようです。