今日の兎。

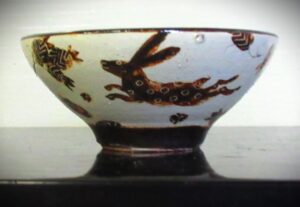

内側が印花文様、外側が動物模様の碗です。

内側が印花文様、外側が動物模様の碗です。

この中にも兎がいます。

カップや

お皿の中に、

鹿や鳥と一緒に駆けている兎がいます。

今日の兎。

内側が印花文様、外側が動物模様の碗です。

内側が印花文様、外側が動物模様の碗です。

この中にも兎がいます。

カップや

お皿の中に、

鹿や鳥と一緒に駆けている兎がいます。

今日の兎。

こちらは12年前の兎です。

今年はポーズも増やしましたが、

立ちポーズのボディも二通りの作り方をしているので、

ほっそりさんもぽっちゃりさんもいます。

耳も今年の方が長いです。

作家Aの兎の耳は立体的です。

耳も様々です。

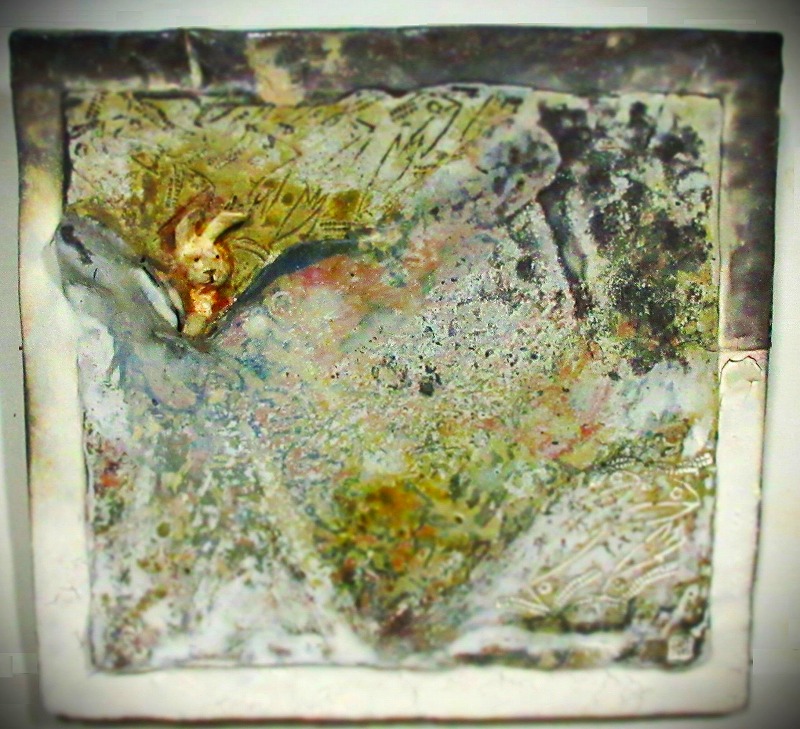

今日の兎は作家Aのレリーフ、「ゆき」です。

兎という可愛らしいモチーフではありますが、背景の雪景色が詩的です。

登り窯焼成による陶板の質感が何とも言えず、想像が広がります。

元々は「手風琴」という動物のレリーフのシリーズから生まれたものです。

初期の頃の狼。

花園の中の象。

「手風琴」シリーズの中の兎。

今日の兎。

「化粧掻き落とし」の技法でも兎を描きました。

豹もいるし

アイベックスも、

リスもいるけど、

ウサギもいる。

龍(卯の次は辰ですね。)もいるし、

兎もいる。

色々な動物を描くのは楽しいですね。

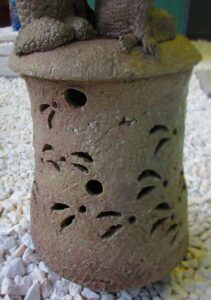

今日の兎。

「うさぎの夜」というタイトルです。

四人の女の子がいる灯り入れです。

兎のいる野原で女の子たちが遊んでいます。

兎は女の子たちの足元に。

これが兎の文様です。

今日の兎。

今回も「印花文干支鉢」を出品しています。兎の鉢です。

夏の「animal展」で好評だった作家Aの「甚兵衛皿」です。

今回のジンベエは爽やかな色合いです。

大きめの「甚兵衛タタラ皿」。

色とりどりのジンベエは懐かしいようなモダンなような

見るにも使うにも楽しいお皿です。

お気に召す方がいらっしゃり嬉しく存じます。

※「ジンベエ皿」

「干支展」も三日目になりました。

今日の兎。

箱にのったタイプの香合です。

登り窯焼成の為か岩っぽい質感で、高山の野生の兎に見えてきます。

さてこちらも小ぶりながら生き生きした「採月盤」の女の子。

表情が豊かです。

後ろの足も可愛いです。

前回の寅に続き、今年も作家Aの練り込み置物が「干支展」に登場しています。

色違いのウサギ達。

昨日紹介した青兎、前足のポーズが可愛いです。

こちらはユーモラスで存在感があります。

話しかけたら語ってくれそうです。

耳に金の縁取りがある、ゆったり大柄なピンクの女の子。

それぞれの兎の表情を楽しんでいただければ幸いです。

どうぞご覧下さい。

「大島窯 干支展」

~12月3日(土)

am10:00~pm4:00

大島窯窯元展示室

「干支展」が始まりました。

雨の中、山中の会場にお越しいただきありがとうございます。

前足が可愛い青兎。今朝の窯開けで、初日に間に合いました。

兎柄の杯やぐい吞みです。

久しぶりの蕗の子です。

登り窯焼成らしい強さとしっとりとした表情に魅入ってしまいます。

今回は新作の兎たちと一緒にこのようなちょっと懐かしいお人形も並べています。

この機会にどうぞご覧下さい。

「大島窯 干支展」

~12月3日(土)

am10:00~pm4:00

大島窯窯元展示室

明日からの「干支展」にむけて会場を準備中です。

ウサギ達も集合しました。

お人形もスタンバイです。

雨が降り始めました。明日はあがってくれるとよいのですが。

皆様のお越しをお待ちしております。

11月23日(水)~12月3日(土)

am10:00~pm4:00

大島窯窯元展示室